- 北上事務所

- 0197-65-7439

- お問い合わせフォーム

TOP > 木の香の家 新展示場建築物語

1月3日【暖房時間...1週間分チャレンジ】

暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。

1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・

1月3日の朝です。

昨日は、曇り時々『陽射し』で、なんとなく無暖房で過ごせました。

正月早々、2日続けて無暖房でした。

12月1日~累計暖房時間は...前日と変わらず

62時間/168時間(24×7日分) です。

昨晩6時ころの様子

室温 22.4℃(陽射しのみ)

外気温 3.9℃

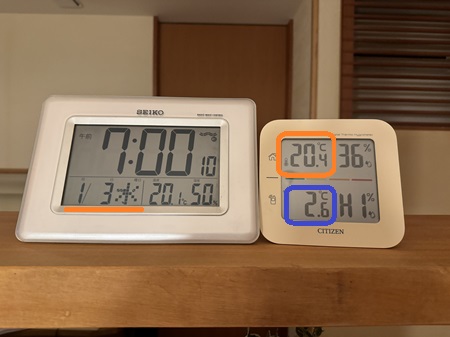

今朝の様子

室温 20.4℃

外気温 2.6℃

Posted at: 2024.1. 3(水)

1月2日【暖房時間...1週間分チャレンジ】日射暖房という考え方

暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。

1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・

1月2日の朝です。

昨日の地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申しあげます。

★ あらためて日射暖房という考え方 ★

東日本大震災のときも話題になりましたが、新住協で建てられた建物が被災地の地域住民の一時的な避難所(暖を取る)になった話がありました。

『断熱性能+日射暖房』・・という考え方が、あらためて必要だなと考えさせられるタイミングです。

昨日(1月1日)は、陽射しが多い元日でした。

もちろん無暖房です。

無暖房で1年のスタートをきれました。

12月1日~累計暖房時間は...前日と変わらず

62時間/168時間(24×7日分) です。

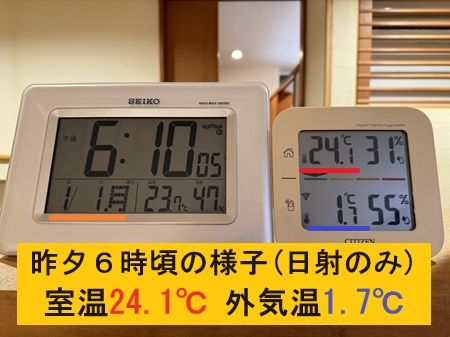

昨晩6時ころの様子

室温 24.1℃

外気温 1.7℃

昨晩10時半ころの様子(外気温は0.0℃)

今朝の様子

室温 22.0℃

外気温 -1.1℃

Posted at: 2024.1. 2(火)

1月1日【暖房時間...1週間分チャレンジ】3日分未満に衝撃!

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。

1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・

1月1日の朝です。

★ 初のチャレンジで新発見 ★

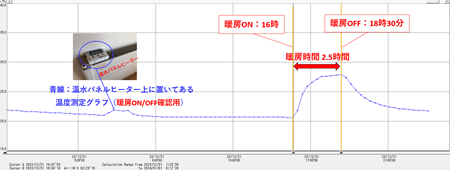

昨日(12月31日)は、ほぼ曇りでしたが、夕方に2.5時間の暖房・・

という中途半端な暖房をしてしまいました・・(--;

室温は21℃以上あったのに、かみさんが陽が落ちた4時頃に暖房をON

12月1日~累計暖房時間は...2.5時間増えて

62時間/168時間(24×7日分) です。

【新しい発見】

こういうチャレンジを試して、はじめて気づいたのですが・・12月 1か月間の暖房時間は62時間・・3日分(24時間×3日=72時間)未満だったんだ・・ということです。

〇チャレンジしていたので、少し節約意識が増してた

〇暖冬?

〇陽射しの量?

〇生活の工夫?

などなど要因はありますが、生活上・・大きな無理はしていないので、こういうデーターが取れてびっくりです(^^)。

建物はまだまだ研究の余地があるんですね・・。

暖房計画の選定にも影響しそうです。

昨晩9時半ころ(暖房OFFから3時間後)の様子

室温 23.1℃

外気温 5.3℃

今朝の様子

室温 21.6℃

外気温 2.8℃

ちなみに年越しの瞬間の様子です。

0:00と表示なるのかと思ったら・・12:00でした(@@)。これも新発見(^^;)

データーが小さくて見えずらい方は、フェイスブック か X(ツイッター)を是非みて下さい(^^)

フェイスブック『無暖房チャレンジ』のQRコード

X(ツイッター)『無暖房チャレンジ』のQRコード

Posted at: 2024.1. 1(月)

12月31日(大晦日)【暖房時間1週間分チャレンジ】おもしろいデーター

暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。

1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・

12月31日の朝です。

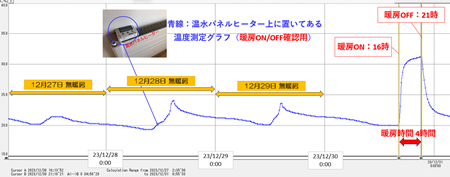

★ 今日のデーターはよく見ると、おもしろいです ★

昨日(12月30日)は、掃除などをして体を動かしてたり、室温もほぼ21℃でウロウロ・・

今日も暖房無しでいけるかな・・と思っていたら、

娘が急遽、「やっぱり帰省する!」と夕方に東京出発・・。

少しでも暖かくするために、夕方4時から 5時間暖房を運転しました(親心 ^^;)。

12月1日~累計暖房時間は...5時間増えて

59時間/168時間(24×7日分) のままです。

昨晩9時ころ(暖房OFF時)の様子

室温 22.8℃

外気温 2.4℃

今朝の様子

室温 21.5℃

外気温 1.1℃

データーが小さくて見えずらい方は、フェイスブック か X(ツイッター)を是非みて下さい(^^)

フェイスブック『無暖房チャレンジ』のQRコード

フェイスブック『無暖房チャレンジ』のQRコード

X(ツイッター)『無暖房チャレンジ』のQRコード

X(ツイッター)『無暖房チャレンジ』のQRコード

Posted at: 2023.12.31(日)

12月30日【暖房時間...1週間分チャレンジ】タイミングよく!!

暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。

1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・

12月30日の朝です。

昨日(12月29日)は午前中・・すっかり曇りで、室温も20℃台半ばでウロウロ・・

私は全く問題ないのですが、かみさんが「暖房つけていい?」・・と渋々暖房を入れようか・・と思った昼頃!!

なんと、ちょうど強いお天道様が顔を出してくれました(^^)b

そこから4時間・・陽射しが続き・・室温も24℃付近まで上昇!

なんと・・年末に3日続けて無暖房で過ごせました(^^)!!

12月1日~累計暖房時間は...54時間/168時間(24×7日分) のままです。

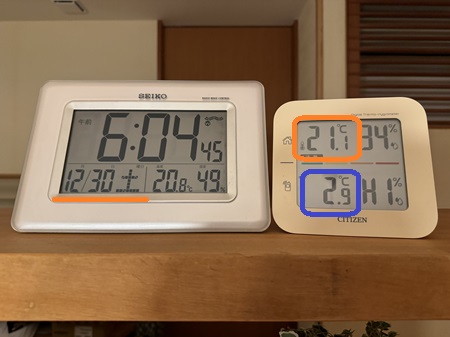

昨夕4時半ころの様子

室温 23.5℃

外気温 5.1℃

今朝の様子

室温 21.1℃

外気温 2.9℃

Posted at: 2023.12.30(土)

12月29日【暖房時間...1週間分チャレンジ】コロも満足~!

暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。

1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・

12月29日の朝です。

★ ついき来ました~!久々にまとまった陽射し(^^) ★

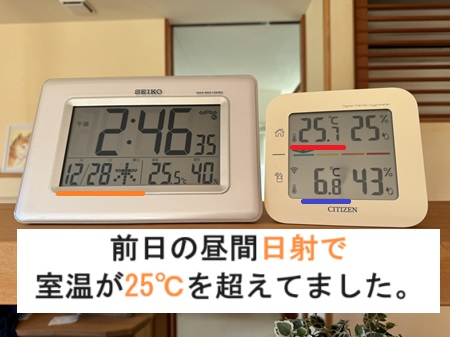

昨日(12月28日)は...

久々にまとまった陽射しがありました(^^)。

コロ(犬)も大満足そうに寝てました!

年末に2日続けての無暖房でした(^^)b

12月1日~累計暖房時間は...54時間/168時間(24×7日分)です。

昨夕5時ころの様子(夕方帰宅時)

室温 23.7℃

外気温 4.2℃

昼間は一時25.7℃を示してましたが、夕方までにいったん落ち着く感じです。

今朝の様子

室温 21.3℃

外気温 1.3℃

Posted at: 2023.12.29(金)

12月28日【暖房時間...1週間分チャレンジ】4日ぶりの無暖房!

暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。

1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・

12月28日の朝です。

★ 昨日は4日ぶりの無暖房でした ★

昨日(12月27日)は...

久々に3~4時間 陽射しがありました(^^)。

ここ3日間 4~5時間の暖房時間が続いておりましたが・・

昨日は4日ぶりの無暖房でした(^^)b

12月1日~累計暖房時間は...54時間/168時間(24×7日分)です。

昨夕4時半ころの様子(夕方帰宅時)

室温 21.9℃

外気温 2.1℃

夕方の帰宅時は21.9℃でした。

昼間は一時23.9℃を示してましたが、夕方までにいったん落ち着く感じです。

今朝の様子

室温 20.6℃

外気温 0.8℃

Posted at: 2023.12.28(木)

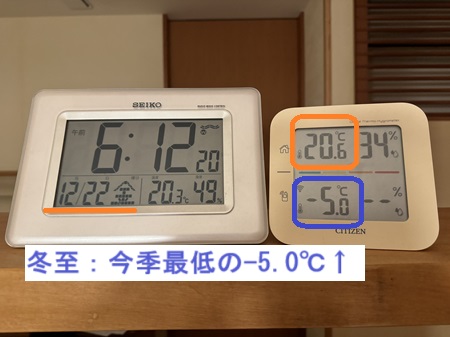

12月22日【暖房時間...1週間分チャレンジ】 今季最低気温!

【暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。

1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・

★ 今季最低の朝の気温です ★

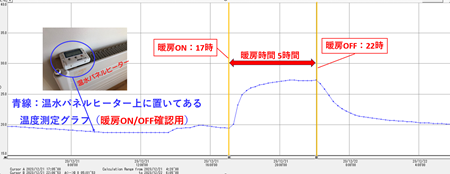

昨日(12月21日)は...

一日中 日本列島 プチ寒波

陽射しもありましたが・・うっすらでした。

帰宅時は20.6℃だったので、5時間(17時~22時)ほど暖房を動かしました。

12月1日~累計暖房時間は...42時間/168時間(24×7日分)です。

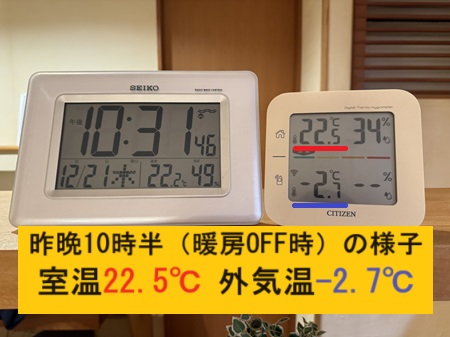

夜10時半の様子(暖房OFF時)

室温 22.5℃

外気温 ー2.7℃

今朝の様子

室温 20.6℃

外気温 ー5.0℃ ←今季最低気温です!

今日も寒波だそうです。

「雨乞い」ならぬ・・「陽射し乞い」です(^^;)

Posted at: 2023.12.22(金)

12月19日【暖房時間...1週間分チャレンジ】 ★本領発揮★

【暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。

1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・

★ 本領発揮です ★

昨日は...

一日中 氷点下

一日中 雪

でも・・

陽射しがちょこちょこありました。

おかげさまで 無暖房(^^)b

昨日の暖房時間:0時間

12月1日~の累計暖房時間は... 28時間/168時間(24×7日分)です。

夜7時の様子(陽射しのみで室温アップ)

室温 22.7℃

外気温 ー2.2℃

今朝の様子

室温 20.6℃

外気温 ー1.1℃

コロ(犬)も 今季初の除雪車にしり込みしてました(^^;)

Posted at: 2023.12.19(火)

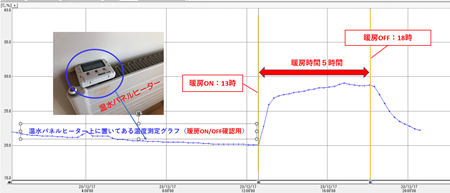

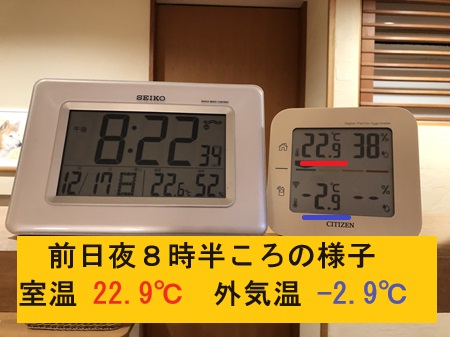

12月18日【暖房時間...1週間分チャレンジ】

【暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。

1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・

12月18日の朝です。

昨日(12月17日)も一日中 雪・雪・雪。『陽射しはゼロ』でした(--;)

昨日も暖房しました。

昨日の暖房時間:5時間(午後1時~夕方6時)

12月1日~の累計暖房時間は... 28時間/168時間(24×7日分)です。

暖房OFFした夜8時半の様子

室温 22.9℃

外気温 ー2.9℃

今朝の様子

室温 21.2℃

外気温 ー2.7℃

気温はマイナスでもいいので・・陽射しがほしいです(><)

〇 朝起きは本当に楽です。

〇 電気代も気になりません。

Posted at: 2023.12.18(月)