- 北上事務所

- 0197-65-7439

- お問い合わせフォーム

TOP > 木の香の家 新展示場建築物語

【9年目の住宅性能メモ:11月24日・25日・26日】ほぼ毎日0℃

11月下旬

3日続けてほぼ0℃になりました。

ベンチコートも使うようになりました(^^;)

実験ハウスはまだ20℃台をキープしてます。

まだ暖房はスタートしておりません。

9年目でこの性能はうれしいですね。

慣れるとありがたみを忘れますが・・(^^;)

Posted at: 2024.11.26(火)

【9年目の住宅性能メモ:11月19日・20日】

とうとう氷点下です(@@;)

2日続けてほぼ0℃になりました。

最近は、犬の散歩前に外気温を確認するようになってきました(^^;)

実験ハウスはまだ20℃台をキープしてます。

まだ暖房はスタートしておりません。

南側の窓が多いことが、こういう時期は役立ちます(^^)

11月19日

11月19日

11月20日:とうとう氷点下

11月20日:とうとう氷点下

Posted at: 2024.11.20(水)

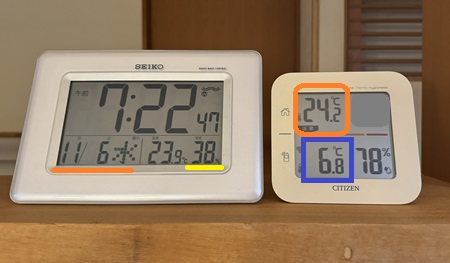

【9年目の住宅性能メモ:11月6日】

外気温1桁の日が増えましたね・・

今朝も外気温6℃台でした。

室温は24℃台です。もちろん暖房は入ってません。

柿の実もすっかり色づきました。

Posted at: 2024.11. 6(水)

【9年目の住宅性能メモ:11月4日】

11月4日...めっちゃ寒いです。

今朝のコロの散歩はめちゃくちゃ寒かったです。。

外気温 2.8℃ ←ついに2℃台...

室温は23.9℃なので本当に気づきません。

(もちろん未だに暖房は使ってません。)

9年目でも性能は十分に維持できてます(^^)。

Posted at: 2024.11. 4(月)

【9年目の住宅性能メモ:11月1日】

11月1日...1桁気温から11月はスタートです。

いつも犬の散歩のときに気づきます。

外気温1桁はやはり寒さを感じますね。

外気温 6.5℃

室温は24.8℃なので本当に気づきません。

(もちろん未だに暖房は使ってません。)

9年目でも性能は十分に維持できてます(^^)。

繊維系の断熱材と『施工方法の工夫』すごさですね。

Posted at: 2024.11. 1(金)

【9年目の住宅性能メモ:10月29日】

10月29日...1週間ぶりに気温がいきなり低くなりました。

いつも犬の散歩のときにびっくりします。

外気温 5.5℃

室温は25.3℃なので本当に気づきません。

(もちろん未だに暖房は使ってません。)

9年目でも性能は十分に維持できてます(^^)。

繊維系の断熱材と『施工方法の工夫』すごさですね。

Posted at: 2024.10.30(水)

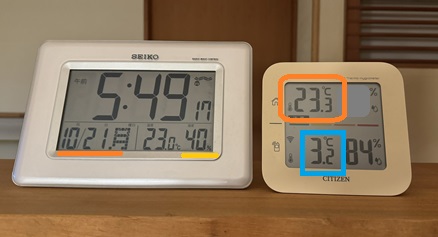

【9年目の住宅性能メモ:10月21日】

今朝、コロの散歩をしていたら激寒でした(@@)

家に帰って温度計を見てびっくりです。

とうとう外気温 3.2℃

でも室温は23.3℃です。

9年目でも性能は十分に維持できてます(^^)。

繊維系の断熱材のすごさですね。

Posted at: 2024.10.21(月)

2月12日【暖房時間...1週間分チャレンジ】

暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。

1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・

2月12日の朝です。

昨日と一昨日は見学会でした。

今年の2月はなんかおかしい・・出来すぎです。

なんと、ここにきて6日続けて「無暖房」で生活できました(^^)。

12月1日~累計暖房時間は...2月11日まで

134時間/168時間(24×7日分) です。

1週間分使ってません・・正直言って、自分でも驚きです。

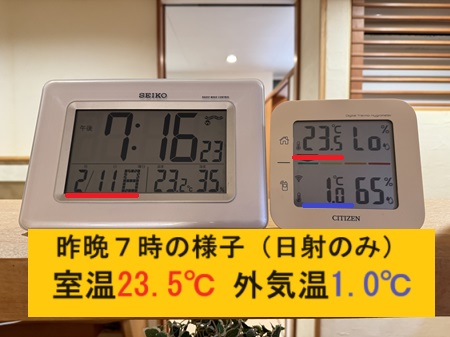

昨晩7時頃の様子

室温 23.5℃(陽射しのみ)

外気温 1.0℃

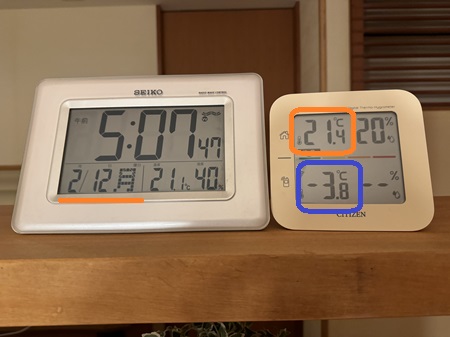

今朝5時の様子

室温 21.4℃

外気温 ー3.8℃

1週間使い切るのは2月のいつになるのか・・気になってきました(^^;)

Posted at: 2024.2.12(月)

2月2日【暖房時間...1週間分チャレンジ】

暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。

1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・

2月2日の朝です。

1月末頃~昨日2月1日まで・・なんと、ここにきて6日続けて「無暖房」で生活できました(^^)。

今年の冬は、出来すぎの天気です!

沿岸や仙台で建てたお客様が暖房時間が少ないのが理解できます。

【中間報告:1月末までの合計】

12月1日~累計暖房時間は...2か月間で

114時間/168時間(24×7日分) です。

1週間分使ってません・・正直言って、自分でも驚きです。

昨日(2月1日)は、本当に『微妙な陽射し』+『寒風の暴風』でした。

帰宅時の室温も微妙で・・暖房つけようか・・と迷うくらい。

かみさんが晩御飯を作って、酒飲んだら、なんとなく暖房要らないね・・と、

せっかくなので・・無暖房で生活しました(^^;

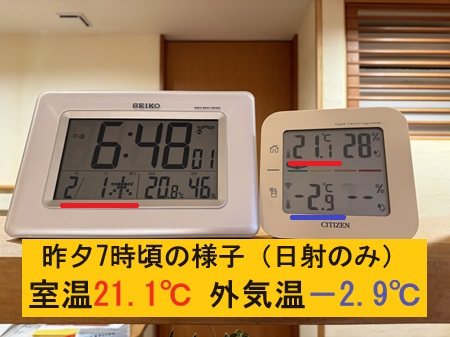

昨晩7時頃の様子

室温 21.1℃(陽射しのみ 微妙な室温)

外気温 -2.9℃

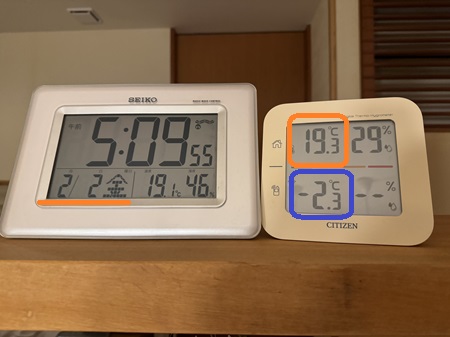

今朝5時の様子

室温 19.3℃

外気温 ー2.3℃

一昨日まで、連続5日の無暖房が続いていたので、すこしやせ我慢(^^;)かな。

でも、晩御飯作って、お酒飲んだら、無理なく過ごせましたので・・

「お!お酒も暖房熱だ(^^)b」

Posted at: 2024.2. 2(金)

1月29日【暖房時間...1週間分チャレンジ】

暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。

1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・

1月29日の朝です。

昨日と一昨日は、陽射しがあり、久々に2日続けて「無暖房」で生活できました(^^)。

久々にそういう日があると・・やっぱりうれしいですね!。

昨日!なんと!カモシカが庭に来ました(^^)

12月1日~累計暖房時間は...2日間変わらず

114時間/168時間(24×7日分) です。

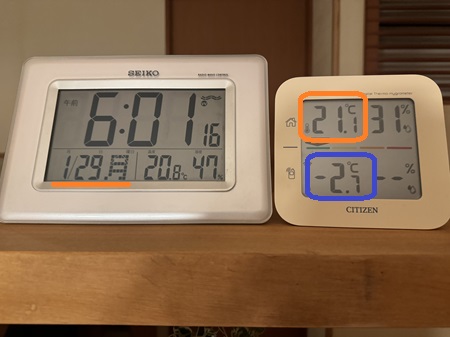

今朝の様子

室温 21.1℃

外気温 -2.7℃

昨夕5時頃(陽射しのみ)

室温 23.0℃

外気温 3.5℃

Posted at: 2024.1.29(月)